Stefan Niklas

Schichten

Drei Schichten digital bedruckter Folie sind in einem kleinen Gehäuse wie Kulissen auf einer Mini-Bühne hintereinander geschoben und werden auf einem Gestell ungefähr auf Augenhöhe präsentiert. Die Folien sind über die ganze Fläche mit einer dunklen Pixel-artigen Struktur bedruckt. Einzeln würden die Folien den Blick noch durchlassen, doch in ihrem kleinen Bühnenkasten hintereinander geschoben, lassen sie den Blick auflaufen. Wohlgemerkt auflaufen und nicht abprallen. Der Blick wird eingeladen, schon aufgrund des Bühnen-artigen Aufbaus, der zugleich ein offener Kasten ist, ein überdachtes Podium vielleicht, ein Durch-Guck-Kasten – der Blick wird also eingeladen, sogar aufgefordert, hier einmal durchzuschauen. Wenn man es aber versucht, dann geht der Blick nicht durch. Wobei man es ja nicht eigentlich versucht, sondern einfach tut – gucken eben – und erst dann merkt, dass es nicht geht, dass man es also nur probiert hat, ohne da schon zu wissen, dass es sich nur um einen Probeblick gehandelt hat. (In der Philosophie spricht man in solchen Fällen gerne von retroaktiver Logik.) Der Blick merkt dabei nicht nur, dass er nicht durchkann, sondern überhaupt erst, dass er durchwollte, aber doch in der Dichte des gestaltlosen Gepixels nicht weiterkommt. Und er wollte das nicht nur aufgrund der Einladung des offenen Durch-Guck-Kastens, sondern auch, weil der gleichmäßige Abstand der Folien zueinander Licht zwischen sie dringen lässt und somit eine Durchlässigkeit suggeriert, die sofort wieder negiert wird. Diese visuelle Suggestion der zueinander auf Abstand bleibenden Schichten sorgt dafür, dass der Blick eben nicht einfach abprallt und aufgibt, sondern dass es ihn weiter reizt, dass er es weiter versucht und sich beim Betrachten von Anna begins (II) in seinem Auflaufen auf interessante, vielleicht sogar lustvolle Weise selbst bemerkt.

**

Eine der spezifischen Leistungen, zu der Kunst fähig ist, besteht in der sinnlichen Darstellung des Wahrnehmbaren – oder allgemeiner: des Vernehmbaren. Anders gesagt: Manchmal, in Momenten irgendwie gelungener Erfahrung von Kunst, kann sie uns eine sinnliche Anschauung dessen vermitteln, was in unserer Wahrnehmung sonst unbemerkt, unangeschaut bleiben würde. Und sie kann das interessanterweise innerhalb der sinnlichen Erfahrung selbst, also ohne darauf angewiesen zu sein, sinnliche Wahrnehmung (oder Vernehmung, wenn es dieses Wort geben würde) in etwas anderes als Sinnlichkeit übersetzen zu müssen. Anders als beispielsweise die (diskursive) Sprache, muss Kunst überhaupt nicht(s) „übersetzen“, sondern kann Sinnliches durch dessen formgebende Intensivierung darstellen.

Die Intensivierung sinnlicher Aspekte bedarf natürlich immer einer gewissen Reduktion, um etwas hervortreten lassen zu können. Das trifft allerdings auf jede Form von Darstellung zu, also auch auf nicht-künstlerische. Doch den Vorgang der sinnlichen Reduktion nicht nur zum Instrument, sondern auch selbst zum Thema der intensivierenden Darstellung zu machen, Reduktion mit anderen Worten als Intensivierung zu zeigen, ist eine spezifische Möglichkeit – und somit auch eines der möglichen Erkennungszeichen – von Kunst.

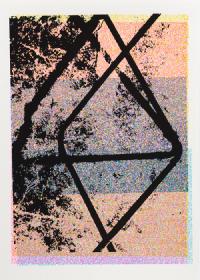

Sowenig die notwendige Reduktion die künstlerische Gestaltung dabei zur „Nüchternheit“ verpflichtet, oder sie auf „Einfachheit“ im Sinne auch der Reduktion von materialer und konzeptueller Komplexität festlegt, so wenig führt die Intensivierung von Sinnlichem zwangsläufig zu gestalterischer Opulenz. Die sinnliche Welt, das heißt der ultimative Gegenstand künstlerisch gestaltender Darstellung, besteht selbst nicht bloß im Modus der Opulenz, sondern hat viele Dimensionen. Entsprechend stehen auch der künstlerischen Intensivierung sinnlicher Anschauung vielfältige Wege der Darstellung offen, brachiale wie subtile, opulente wie asketisch-karge. Besonders interessant wird es, wenn in Kunstwerken strukturell die Unsicherheit darüber bestehen bleibt, ob es sich eigentlich um eine opulente oder asketische Form der Darstellung handelt und ob es sich eigentlich um eine scharfe und konzentrierte oder doch eher diffuse, um eine klare (durchsichtige) oder doch um eine eher opake (undurchsichtige) Darstellung handelt. Es wird also besonders dann interessant, wenn es gelingt, gerade diese Spannungen zum Mittel und zugleich zum Thema der Intensivierung der Anschauung zu machen. Genau das trifft auf die Werke von Christina Kramer zu.

**

Beim Versuch möglichst konkret auf den Punkt zu bringen, was das durchgehende Thema ist, das mir in Kramers Werken begegnet, und das mir entsprechend erlaubt, über diese zu sprechen – sie also mit Hilfe des Mediums der Sprache zu begreifen, ohne dadurch die Erfahrung dieser Werke zu ruinieren –, komme ich immer wieder auf das Wort Schichten bzw. auf den Begriff der Schichtung. Anders gesagt: In Kramers Werken werden Schichten oder Schichtungen als eine Dimension der sinnlichen Welt anschaulich.

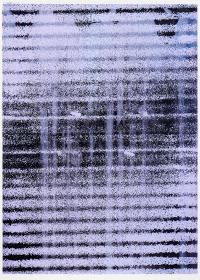

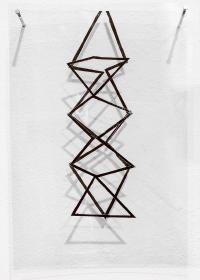

Ich glaube, dass sich das Prinzip der Schichtung durch alle Werke (die ich) von Kramer (kenne) zieht. Der Siebdruck etwa – ein für Kramers Werk und ihre Arbeitsweise immens wichtiges Verfahren – ließe sich trivialerweise als das Auftragen von Schichten beschreiben, ein Verfahren also, das Schichtungen vornimmt, um Bilder zu erzeugen. Sinnfälliger noch als in den Siebdrucken auf Papier wird die Schichtung jedoch in Kramers Installationen (die das Siebdruckverfahren zum Teil integrieren), weswegen ich hier vor allem an diese denke.

Was aber soll das Substantiv ‚Schichten‘ überhaupt bedeuten? Es muss zunächst als Pluralwort verstanden werden, das materielle Objekte mit bestimmten Eigenschaften (flach, dünn und im speziellen Fall auch rechteckig und durchsichtig) und vor allem in einer bestimmten Anordnung bezeichnet. Diese Anordnung besteht eben darin, über- oder hintereinander geschichtet (worden) zu sein. Entsprechend muss ‚Schichten‘ auch im Singular als Bezeichnung der Tätigkeit des Schichtens verstanden werden. Diese Tätigkeit findet zunächst in Kramers Arbeitsprozess statt und ihr Ergebnis sind die materiellen Schichten im Werk. Entscheidend ist jedoch, dass das tätige Schichten auch im Akt der Betrachtung stattfindet, das heißt in der Aktivität des ambulanten (also sich immerzu in Bewegung befindlichen) Blicks – worauf ich gleich zurückkomme.

Wenn mit Schichten also das (oder wenigstens ein) Thema von Kramers Werk bezeichnet ist, so ist hier ‚Thema‘ im Sinne einer künstlerischen Problemstellung gemeint, die notwendigerweise auch die Technik der einzelnen Werke ausmacht. Die wechselseitige Durchdringung von Thema und Technik gehört nämlich zum Ideal moderner Kunst, die man mit anderen Worten nur verstehen kann, wenn man betrachtet, was sie macht und wie sie es macht – und das bedeutet wiederum (auch) darauf zu achten, wie Kunstwerke gemacht sind. Nicht jedes Detail und jeder Werkstoff ist dabei entscheidend, aber es bedarf doch einer gewissen Aufmerksamkeit dafür, wie ein Werk komponiert, wie es zusammengesetzt ist, ohne sich dabei in der reinen Analyse zu verlieren.

Besonders Kramers Wand-Installationen unterstützen diese Haltung, bei der die Zusammensetzung des Werks zwar nicht seziert, aber doch registriert wird: Denn das Zustandekommen optischer Effekte, das heißt das Zustandekommen von Ereignissen im sich bewegenden Blick, wird hier mit dargestellt. Die meist spärlich bedruckten Flächen (wobei die eingangs beschriebene Installation hier die relative Ausnahme darstellt) aus ansonsten durchsichtiger Folie oder Acrylglas zeigen an, dass sie auf das Zusammenspiel mit dem ambulanten Blick aus sind, in und durch den sie zu visuellen Tiefenschichten im Akt der Wahrnehmung werden. Die Schichtungen werden selbst noch als die konkreten Schichten gezeigt, die nicht ununterscheidbar aufeinandergeschichtet sind, sondern prinzipiell auf Abstand und gewissermaßen virtuell bleiben. Es handelt sich dabei keinesfalls um die trennscharfe Distinktion von Ebenen, vielmehr geht es um deren Beziehungen zueinander, um ihre Interaktion. Dafür benötigen sie den Abstand als Bedingung, um überhaupt in (neue) Beziehungen eintreten zu können. Dieser Abstand ist auf der Objektseite, also in den strukturellen Konstellationen der die Installationen ausmachenden Flächen, fixiert, auf der Subjektseite der Wahrnehmungsrelation jedoch auf Bewegung angewiesen, um die Interaktion der Flächen als visuelle Schichten zu realisieren. Der Blick wandert, zögert, tastet, geht weiter – und rastet schließlich an irgendeiner Stelle ein, geht wieder zurück, um noch einmal einzurasten und dabei zu sehen, wie er einrastet. Oder er läuft auf und schaut sich sogleich an, was ihn auflaufen lässt. Die Kargheit der einzelnen hintereinanderliegenden Oberflächen steht im intensiven Kontrast zum bewegten Wahrnehmungsgeschehen – wodurch eben die Unsicherheit über den Status der Darstellungsform zwischen Schlichtheit und Komplexität (des Werks), Reduktion und Amplifikation (sinnlicher Ereignisse), sowie Kargheit und Opulenz (im Zusammenspiel beider) bestehen bleibt.

Die auf Abstand bleibenden Flächen sind mal passgenau hintereinander, mal überlappend geschichtet, mal kleinformatig und kompakt auf Augenhöhe, mal (wie bei der spektakulären Installation Von Dissidenten und Draufgängern) ausgreifend in die Höhe, eine ganze Wand beanspruchend. Doch wie auch immer sie angebracht sind, sie wollen nichts verbergen und keine Illusionen (auch keine künstlerisch geläuterten) erzeugen. Vielmehr ist ihre Form der nicht nur vorausgesetzten, sondern mit dargestellten und somit verdichteten Reduktion darauf angelegt, sich selbst offenzulegen: Hinter der Oberfläche ist eine weitere Oberfläche und eine weitere – und sie alle sind, wenn nicht gänzlich durchsichtig, so doch immer durchscheinend und somit in einem Blick präsent. Die eigentümliche Tiefe der Installationen verweist immer wieder auf die Oberflächen, durch deren Schichtung und Kommunikation sie entsteht – eben zunächst im strukturellen Gefüge des Objekts, und sodann im betrachtenden, sich bewegenden Blick. Dem sich bewegenden Blick geht dabei die Option auf, das Werk nicht nur in (Halb-)Distanz betrachten, sondern sich auch gewissermaßen in ihm aufhalten zu können. Kramers Installationen sind nämlich auch in diesem Sinn offen, dass sie den Blick zwischen ihre Schichten lassen. Das ist selbst beim Durch-Guck-Kasten von Anna begins (II) der Fall, wird bei den größeren Installationen aber noch umso sinnfälliger, weil der Blick hier leichter dazwischen kommt, und zwar sowohl aufgrund des größeren Abstands zwischen den Flächen, als auch weil die Flächen hier eben zum größten Teil durchsichtig sind. Auf diese Weise wird sich der Blick ein weiteres Mal selbst zum Thema, indem er im Bewegungsspiel von und mit Kramers Werken seine Außenposition aufgibt: Hatte er sich schon als auflaufend erfahren und als die Instanz, die die ganze Sache erst in Bewegung bringt, so erlebt er sich nun nicht mehr bloß ortsbestimmend, sondern erhält auch selbst einen (unmöglichen) Ort. Der Akt des Betrachtens benötigt prinzipiell Distanz, und die gibt der Blick auch dann nicht auf, wenn er sich „in“ den Schichten wiederfindet; doch der substanzlose Blick erfährt sich in dieser virtuellen Ortsbegehung zugleich als etwas Substanz-ähnliches, etwas das sich irgendwo aufhalten kann und sich dadurch seiner eigenen ‚Präsenz‘ lustvoll bewusst wird.

Dem Blick bleibt schließlich noch eine weitere Option, indem er die sich schneidenden Linien und kommunizierenden Flächen sogar für einen Moment zum Verschwinden bringen kann – nämlich dann, wenn man genau von der Seite guckt. Man könnte das die Minimal-Illusion in der Betrachtung von Kramers Installation nennen, die allerdings meistens bloße Möglichkeit, eine Grenzoption, bleibt. Denn der mobile Blick ist in der Regel immer schon wieder weitergewandert, dorthin, wo die Flächen erneut erscheinen und sich das Spiel zwischen der relativen Schärfe der Linien und der schwimmenden Verschiebung der in visuelle Bewegung versetzten Schichten fortsetzt. Den Blick zieht es mit anderen Worten immer wieder dorthin, wo (besonders in den größeren Installationen) Diffusion und Konzentration oder (wie bei Anna begins (II)) Opazität und Klarheit nicht einfach im Kontrast zueinander stehen, sondern vielmehr ineinander, durcheinander, ja überhaupt nur durch einander bestehen.

2019, mit Texten von Konstantin Butz, Cornelia Kratz, Stefan Niklas, Britta Tewordt